傻逼老板是怎么炼成的

在江城的创业圈,陈建国的名字曾经是传奇。

十几年前,他还是一家外企的中层,凭着敏锐的市场直觉和不怕硬碰硬的性格,辞职创办了自己的公司。当时做的,是最不起眼的工业配件贸易,利润薄,竞争激烈。但他有一套别人没有的本事——能跑、能谈、敢压价、敢冒险。短短两年,他的公司就稳稳占住了几家大型工厂的长期订单,营业额翻了三番。

那几年,建国是真正的战士。他每天早晨六点半就起床,骑着摩托穿梭在各个客户工厂之间;晚上回到办公室,还要亲自核对货单,打电话催物流。他的下属们说,老板有股“不服输的狠劲”,跟着他累,但觉得心里踏实。

然而,这样的状态,并没有一直持续下去。

公司业务逐渐稳定,建国的办公室搬到了写字楼顶层,身边多了秘书、助理、财务总监,会议室里坐满了部门经理。最初,他仍然坚持亲自下厂看货,但渐渐地,这些事交给了业务总监,理由是“老板要把精力放在更重要的战略上”。

也是从这个时候开始,他接触到了一种新的空气。

业务汇报里,数字越来越漂亮,问题越来越少。每次会议,部门经理们轮流上台,PPT做得精致无比:销售额增长百分之二十,客户满意度提升到九十五,生产效率提高了十五个百分点。偶尔有波动,都会用“季节性因素”或者“供应链调整期”这样的词轻轻带过。建国看着这些数据,心里是舒坦的——毕竟,这意味着公司在变好。

他没有意识到的是,这种“变好”的感觉,其实是一种被精心设计的幻象。

下属们早就明白,汇报工作不是把问题摊开,而是把老板想听的东西讲到极致。毕竟,在这个公司里,取悦老板比解决问题更安全,也更有回报。刚开始,建国还会追问细节,但几次追问之后,他发现,不是有人用一大堆专业术语搪塞,就是有人在会后悄悄提醒他:“老板,有些话当着这么多人说不合适。”于是,追问慢慢变成了点头。

在温室般的汇报氛围里,建国的世界变得越来越平滑、明亮,没有棱角。那些原本可能刺痛他的真实信息,被一层层过滤掉了。

文化的暗流也在其中流淌。

中国的职场从来都是高权力距离的土壤。部门经理们不可能平视他,他们的默认姿态是仰视和服从。而仰视的代价,就是丧失了质疑的勇气。哪怕他们真的发现了客户投诉、产品缺陷、成本失控,也会选择沉默,或者包装成可以忍受的小波动。

用人标准也在悄悄变化。

早年间,建国最看重的是能力和胆识,但现在,他更依赖那些“懂他”的人——不用解释就能明白他想要什么、能帮他挡下外部批评的人。慢慢地,这种“懂”变成了忠诚,忠诚变成了顺从,而顺从,往往不需要太多能力。

面子文化则让一切更加稳固。

有一次,财务总监在内部会上提到成本结构可能出现问题,结果会场气氛瞬间凝固。建国笑着说:“没关系,我们慢慢优化。”但会后,他让秘书提醒财务总监:“下次注意场合,不要让外人觉得我们管理有漏洞。”这句话很轻,却像一记暗示,让所有人都明白了一个道理——不要在老板面前揭伤疤。

制度与市场的压力,让这条路径走得更快。

缺乏独立监督,让他的权力几乎没有制衡。资本方每季度盯着利润曲线,只关心数字是不是向上,没人关心过程是否健康。为了让数字好看,他开始推动一些短期策略:压供应商账期、减少研发投入、加大广告预算。短期内利润漂亮得像新擦的玻璃,可研发停滞、品质隐患、客户信任流失,这些代价被推到了未来。

员工们的处境也不容乐观。外面就业机会并不多,跳槽成本高,他们既不想得罪老板,又不愿承担坏消息的风险,于是,他们学会了说话的艺术——少说真话,多说好话,永远站在阳光的一面。

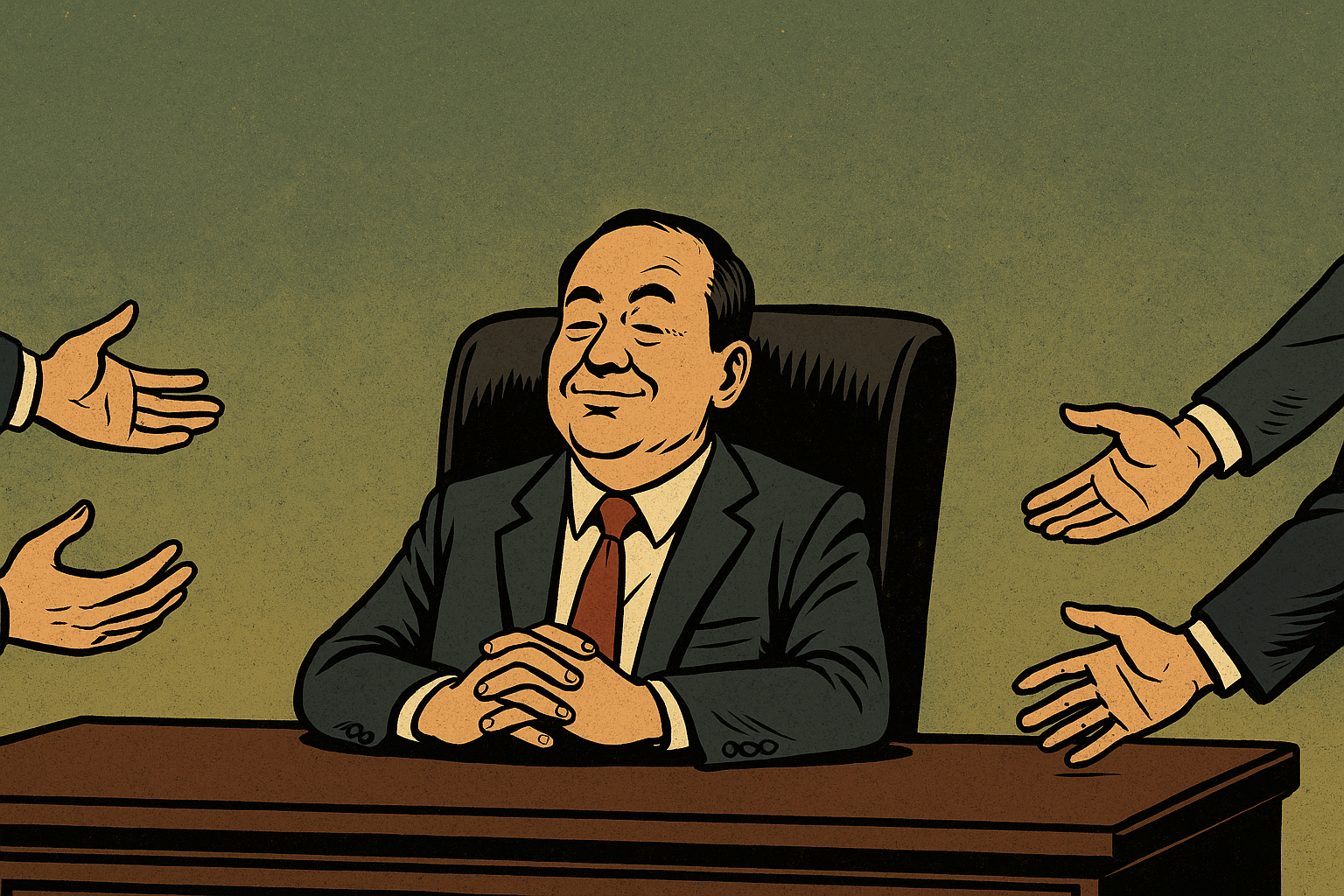

几年后,曾经那个骑摩托跑工厂、愿意听工人抱怨的陈建国,已经坐在宽大的真皮老板椅上,习惯在会议室里看着被修饰过的PPT。他依然自信,甚至比当年更自信,但那份自信,早已不是源自真实世界的搏杀,而是来自温室里的空气——恒温、恒湿、恒定的舒适。

外界开始有人说,他变得“傻逼”了。

这个词带着刺,穿过会议室的隔音墙,落在温室里,却像是一声遥远的雷——闷响过后,依旧风平浪静。建国没有听见,或者,他已经习惯了不去听见。

如果有人真能把这一切抽丝剥茧地还原,会发现,这并不是一个人从聪明到愚蠢的突变,而是一场漫长的驯化:高权力距离的文化、人情优先的用人逻辑、面子至上的交流方式、短期绩效的制度压力、缺乏制衡的组织结构……它们共同搭建起了一个温室,把一个有能力的创业者,慢慢变成了温室里的花。

而这座温室,不只是陈建国一个人的牢笼。它可以容纳无数人,也能驯化无数人。今天的他,或许就是明天的你。